アマーロ スカーレット

初めて「スカーレット」の印象的なボトルを目にしたのは、日本を旅行していたときのことでした。バーテンダーが私の目の前にそのボトルを置き、注文したビター・ダイジェスティフ・スタイルのカクテルを作ろうとしていたのです。

目を引くラベルに惹きつけられ、思わずこう思いました。

「これは、今までに試したことのないタイプのビターだ。味を確かめずにはいられない」と。

こうして私は、この興味をそそる液体を少し味見させてもらうことになったのです。

グラスを口に運びひと口含んだ瞬間、まず驚かされたのは、ボタニカルの鮮やかさと層の厚みでした。最初に感じたのはニガヨモギ、アンジェリカの根、シナモン。そして続くように、より繊細な花の香りやフレッシュなハーブのアロマが広がっていきます。

「この味わいには、かつて体験したヴィンテージのイタリアン・ビターのような雰囲気がある」そう感じました。

特に印象に残ったのは、その驚くべきバランスです。極端に苦すぎるわけでもなく、甘さが過剰ということもありません。口当たりには柔らかさと丸みがあります。

このようななめらかな飲み口を持つ製品は、糖度が高いことが多いのですが、スカーレットはそうではありません。

イタリアでバーテンダーとして働いていると、歴史ある多様なアペリティーボやビター、アマーロを試す機会に恵まれます。そんな中でこのスカーレットを味わい、プロデューサーが確かなリスペクトをもって伝統に敬意を払いながらも、非常に個性的なビターを生み出しているのを感じ取りました。ストレートでも素晴らしく美味しいですが、カクテルに取り入れればその高い汎用性を発揮するでしょう。

バーテンダーとの会話を続けるうちに、スカーレットには他にもさまざまなバリエーションがあることを知りました。シトラスをベースにしたものから、ハーバルでグリーンなもの、さらに根を主体としたタイプまで、非常に幅広いラインナップが展開されているそうです。

その夜、私は「他のバージョンもぜひ試してみたい」と強く思いながら、バーを後にしました。そして、まだイタリアでは流通していないこのシリーズを、イタリアに持ち帰りたいとさえ思いました。

日本のバー業界の人々と話をする中で、彼らの間にビターやアマーロに対する確かな関心があることもわかりました。スカーレットの今後の展開や、日本におけるこのカテゴリー全体の発展を見守るのは、とても興味深いことになりそうです。

日本の卓越したクラフツマンシップと、細部への妥協なきこだわりを考えれば、アマーロファンにとって、国内外を問わず魅力的な未来が待っていることは間違いありません。

このスピリッツの伝統に対する深い関心が、日本の緻密なものづくりの精神と融合することで、スカーレットだけでなく、このカテゴリー全体にとっても大きな可能性があると確信しています。

そして今回、私たちはこの興味深いプロダクトの製造者である、元永達也さんにインタビューする機会を得ました。

「スカーレット」の背後にいる人物 - 伊勢屋酒造の創業者、元永達也氏へのインタビュー

バーテンダーから蒸留酒製造者へ

大阪で生まれ育った元永さんは、バーテンダーとしてこの業界でのキャリアをスタートしました。東京、台北、北京など、さまざまな都市のバーで働く中で、ハーブリキュール、特にビターリキュールがいかに定着し、根強い人気を持っているかを肌で実感してきました。

「私は昔からアマーロが大好きでした」と彼は言います。

「バーテンダーをしていたとき、人々がビターリキュールの奥深さと複雑さをどれほど高く評価しているかがわかりました。」

ヨーロッパ全土の70以上の蒸留所を巡る旅

元永さんは、以前から独自のスピリッツを醸造することを夢見ていました。2019年初頭、彼はヨーロッパ各地の70以上の蒸留所を訪ね、最高の技術を持つ職人たちから学ぶ旅に出ます。中でも特に印象深かったのが、アブサンで知られるフランスのポンタルリエと、スイスのヴァル・ド・トラヴェールでした。

このアブサンの産地で得た経験は、彼にとってかけがえのないものでした。美しい景色や風土、人々の暮らしの中には、これまで見てきた酒造りとは異なる、より自然で丁寧な手法が息づいていたといいます。

素朴でありながら、非常に美しい光景でした。

「この小さな村で、私は伝統的な方法でアブサンやハーブリキュールを作っている年配の女性に出会いました。その姿は、とても純粋で、生々しいほどに真摯なものでした。そのとき、私にも同じことができないだろうかと思ったのです。」

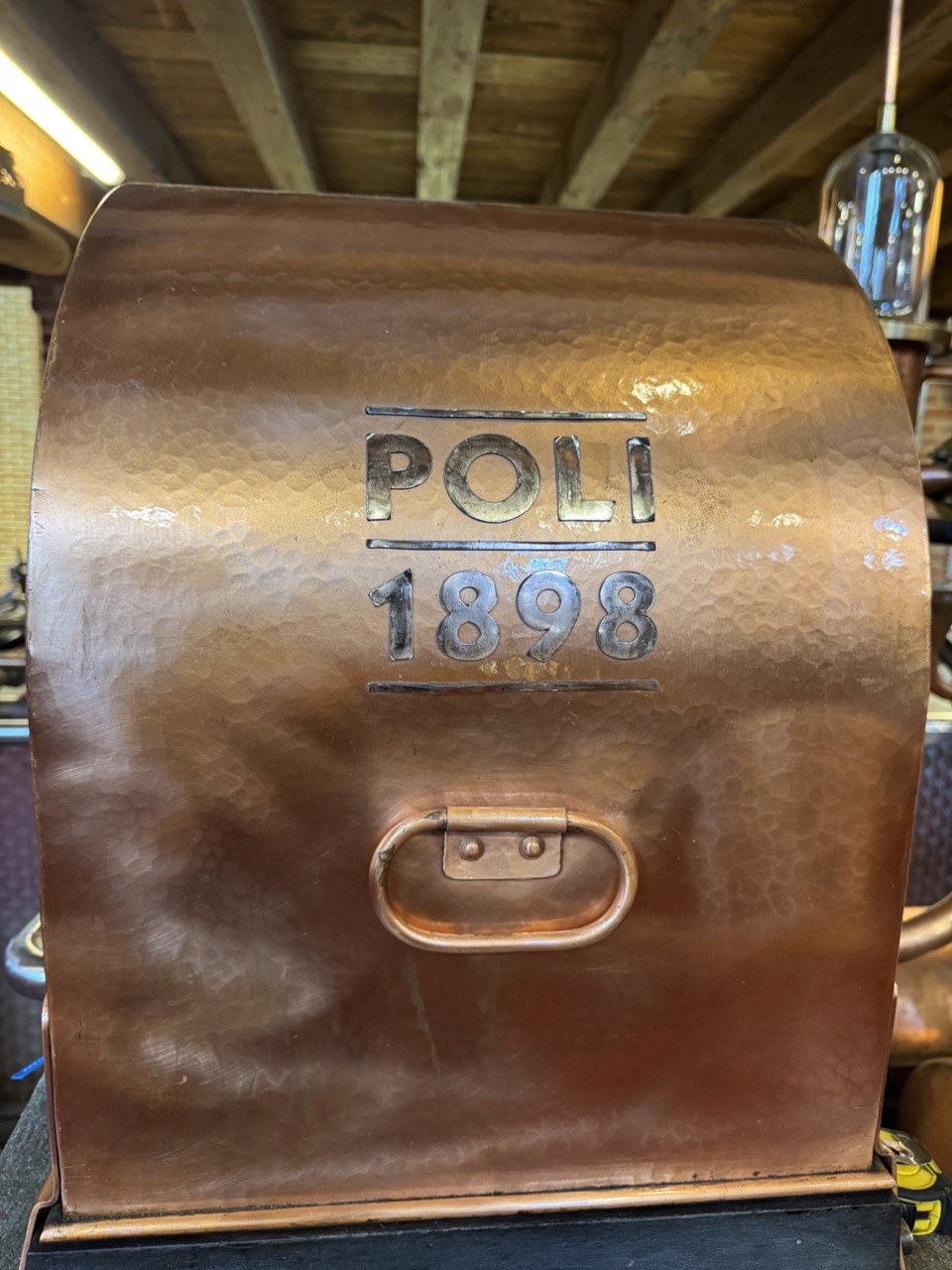

2020年、元永さんは神奈川・相模湖の近くに理想的な場所、築100年の古い農家を見つけました。その土地はかつて「伊勢屋」という旅館だったことから、その名前を引き継ぐことに決めました。

同じ年の夏、彼は家族とともに大阪から移住し、農業、建築、そして数え切れないほどのアマーロの実験に日々を捧げました。

彼は当時をこう振り返ります。

「会社を立ち上げて最初の2年間は、畑の開墾や製造所のセルフビルドに追われて、酒造りらしいことはほとんどできませんでした。夜間に築100年の古民家で試作を重ねて、ようやく完成した最初の製品が1か月で完売。卸先からの注文が鳴りやまなかったことは、今でも忘れられません。『日本ではアマーロは売れない』と言われていた中での成功は、本当に感慨深いものでした。」

日本初のアマーロの誕生

多くの試行錯誤を経て、2021年11月、日本初のアマーロ「SCARLET the First」が発売されました。その1年後には「SCARLET Aperitivo」が誕生し、スカーレット アペリティーヴォは伊勢屋酒造の原点となったのです。

元永さんはこのアペリティーボについて、こう語ります。

「私たちの『アペリティーボ』は、ネグローニやアメリカーノなど、どんなスタイルの飲み方にも適しています。また、『カスクマリッジ』のような樽熟成タイプは葉巻との相性が抜群で、バーテンダーの手によって、より複雑なカクテルへと進化する可能性を秘めています。」

スカーレット アペリティーヴォは汎用性を重視して設計されており、バーテンダーにとって頼もしい味方です。バランスの取れたフレーバープロファイルは、クリエイティブなカクテル表現の余地を広げてくれます。

さらに深みを好む方向けには、日本のウイスキー樽で2年間熟成させたバージョンも用意。イチローズモルト、嘉之助、桜尾(ピーテッド)、黒木本店、三郎丸、笹の川など、伝説的な蒸留所の樽が使われており、それぞれが最終的なブレンドに独自のニュアンスを加えています。

「スカーレット カスク マリアージュ」シリーズをはじめとする熟成タイプのほか、日本の植物の多様性を紹介する季節限定の「ヴェルデ アマーロ」や「メンタ アマーロ」、さらには「カフェ」「ラディーチェ」などを含め、現在では合計14種類のバリエーションが展開されています。

アマーロ造りは畑から始まる

元永さんは、蒸留所近くにある3つの畑で、さまざまなハーブや植物を栽培しています。スカーレットは、伝統的なアマーロのエッセンスを大切にしつつ、日本の素材や技術も積極的に取り入れて作られます。

「私たちは薬草を扱っています。一部のハーブはヨーロッパから種を輸入し、農薬を使わずに栽培しています。『自然農法』はただ育つに任せるだけだと思われがちですが、実際には絶え間ない手入れが必要です。」

春から秋にかけて、彼はほとんどの時間を畑で過ごし、時には蒸留家というより、農家のような気分になることもあるといいます。

アマーロは、オレンジピール、ジャスミン、ニガヨモギ、マジョラム、ホップなど、25種類の植物をブレンドしています。そのアプローチは歴史に深く根ざしており、19世紀のアマーロのレシピを研究しつつ、世界的な伝統に忠実であり続けているのです。

「特にこだわっているのは、自ら育てているニガヨモギ、レモンバーム、チコリ、フェンネル、ヒソップといったフレッシュハーブです。また、地元に何十年も前からあるマルベリーの木や、雑草扱いされがちなスギナなども活用し、独自の個性を表現できるよう日々工夫を重ねています。」

そして、こうも語ります。

「アマーロは、常に世界中の植物から作られてきた飲み物です。日本の素材だけを使ったのでは、本来のアマーロにはなりません。大切なのは、伝統を守りながら、日本らしいタッチを加えることなんです。」

イタリアの伝統的なアマーロとの違いについても、彼はこう説明してくれました。

「日本では薬機法の影響で使用できるボタニカルが異なります。たとえば、イタリアでよく使われるゲンチアナ(リンドウ根)は日本では使用できません。そのため、日本古来の植物や代替となる素材を育てながら、アマーロを作っているんです。」

さらに、原料には北海道産の甜菜糖や沖縄産の黒糖を使用し、素朴ながらも奥行きのある甘みと旨味を引き出しています。フレッシュハーブの使用も、スカーレットの大きな特徴です。

「私はバーテンダー時代に、イタリアのアマーロから多くの影響を受けました。そのリスペクトを込めて、1950年代頃のアマーロの風味を再現できないか、常に挑戦し続けています。」

アマーロ作りで最も大切にしていること

植物の栽培・収穫から、浸軟(しんなん)、蒸留、熟成、瓶詰め、ラベル貼りに至るまで、すべての工程は元永さんとご家族による手作業で行われています。スカーレットは、最初から最後まで完全に手作りのアマーロなのです。

「私たちがアマーロづくりで最も大切にしているのは、“人の手で作られたことが感じられる酒”であることです。原料となる植物の個性をしっかりと液体に反映させるため、自ら畑を耕し、植物を育てています。また、100年後も続く酒造りを目指し、普遍的な価値を持つプロダクトを生み出すことを哲学としています。こうした思いを伝えるために、年に2回ほど体験型の製品づくりを行い、多くのボランティアスタッフとともに、その過程を共有しています。」

「スカーレットを通じて薬草酒の魅力を多くの人に届けられたときに、大きなやりがいを感じます。また、製品の設計から販売方法に至るまで、自分たちで考え、試行錯誤したものが受け入れられたときの喜びも格別です。」

「今後は、日本各地の農家さんに直接会って、その思いや背景を伺いながら素材を集め、日本のアイデンティティを反映した商品開発に取り組んでいきたいと考えています。というのも、素晴らしい農産物を育てていても、安価な取引や付加価値の低さに悩む農家さんが多くいらっしゃるからです。直近では、八丈島の農家さんから『明日葉(あしたば)を使って商品を開発してほしい』というSOSがあり、現在は明日葉を使ったアマーロの製造を予定しています。将来的には、これを地域の特産品として広めたり、島のPR活動に繋げる運動を支援していくつもりです。」

「そのほかにも、ヴェルモットの開発にも取り組んでいく予定です。」

日本やアメリカのバーで人気がある理由

「日本では、訪日観光客の増加に伴い、アマーロを使ったカクテルの需要が高まっています。また、私たちの“農作業を基盤とした生き方”や、“製品の多様性”に共感してくださる方も増えてきました。

アメリカでは、もともと日本のウイスキーなどが受け入れられてきた土壌があり、新しいものへの適応が早い点も人気の一因です。加えて、カクテル文化が発展する中で、アマーロを自ら手がける人も増えており、そうした流れが追い風になっています。」

「日本はもちろん、アジアのトップバーの方々からも『今までのアマーロにはない奥行きのある味わい』だと言っていただけていて、有難いですね。

日本人のお客様は、炭酸で割って飲まれる方が多い印象です。私がそうやってアマーロを提供したように。

ですので、スカーレットは炭酸などで割っても味が薄くならないよう、ボタニカルの骨太な味わいを追求しています。そういった部分にも共感していただけているのではないかと思います。

価格も3,500円と手に取りやすい設定なので、そこも気に入っていただけているポイントです」

イタリアのバーテンダーやカクテル愛好家に向けてメッセージ

最後に、元永さんからイタリアのカクテルシーンへのメッセージをお伺いしました。

「私はイタリアのアマーロや文化を心からリスペクトしています。本当に大好きな国なんです。だからこそ、まずはイタリアのバーテンダーの皆さんに“スカーレット”を知っていただくことが重要だと考えています。そうすれば、イタリアのカクテルシーンでも、私たちのアマーロの味わいや、そこに込めた生き方に共感が生まれていくと信じています。私にとってイタリアは、毎年必ず訪れたい場所です。」

「アマーロとは、草根木皮の集合体。調合によって成り立つその作業は、まるでバーテンダーやシェフが得意とするクラフトワークのようでもあります。私自身、多くのバーテンダーや、世界中の文化・風土から影響を受けて、ここまでやってこられました。アマーロの本場・イタリアで、“スカーレット”が受け入れられることは、私たちにとってこの上ない喜びです!Grazie mille!!」

“スカーレット”を通じて、元永さんはアマーロに深く根付いた伝統を尊重しながらも、新たな視点を吹き込んでいます。この日本生まれのアマーロは、次にどこへ向かうのでしょうか?

その旅路が今から楽しみでなりません。

伊勢屋酒造

伊勢屋酒造は、東京と山梨の境界にある神奈川県相模原市の歴史的な宿場町小原に位置しています。蒸留所は、美しく修復された築100年の建物です。すべてのリキュールは、伝統的な少量生産にこだわり昔ながらの技法を用いて完全に手作業で作られます。SCARLETブランドは現在、米国、ドイツ、香港で販売されており、日本のアマーロの真髄を世界に伝えています。

square.jpg)